2023/7/3

【ハラスメント】あなたのセクハラ認識度合いは?

ハラスメントブログ

2023/6/19

【心】感情が人生の成否「成功と失敗」の原因 ♪脳はだまされやすい♪

ブログ心・メンタルヘルス関係

2023/6/12

【心】墓碑銘に刻みたい言葉はなに?

ブログ心・メンタルヘルス関係

2022/12/12

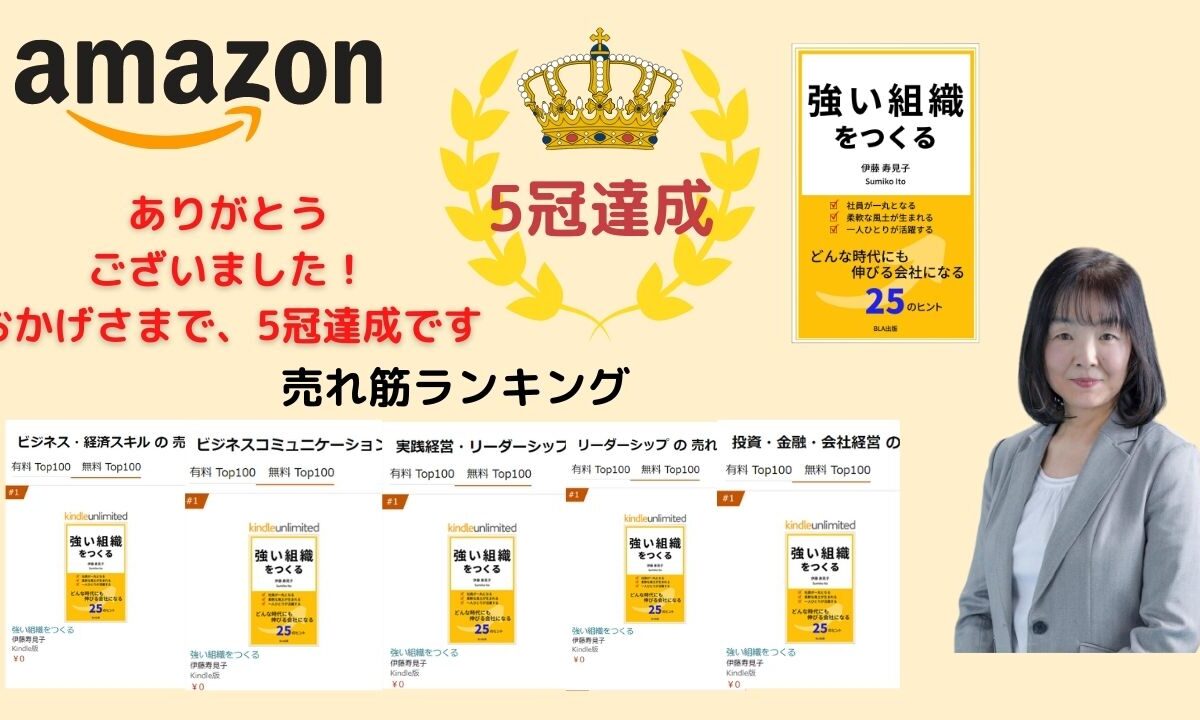

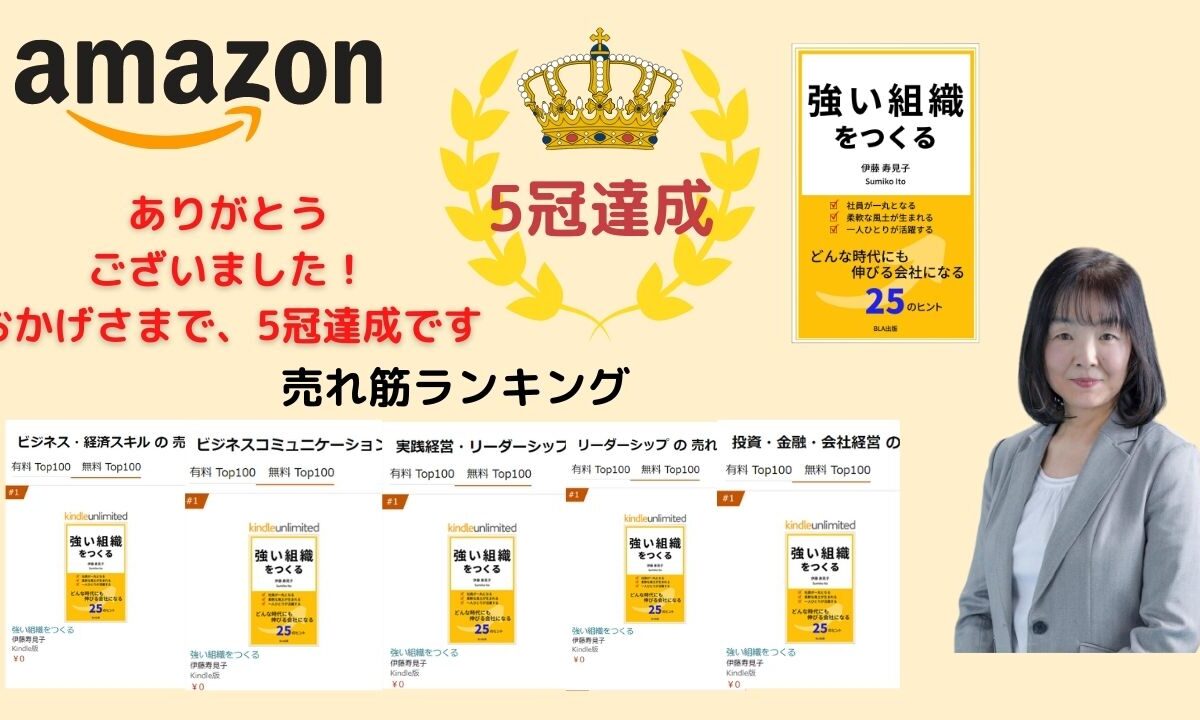

褒められ・認められ・感謝され、メンバーが成長を実感できる組織は強い!

強い組織をつくる 実践25のヒント便り

2022/12/5

問題発生は「身から出たさび」、人ではなく「仕組みを憎もう!」

強い組織をつくる 実践25のヒント便り

2022/11/28

部下を大きく育てる7つのポイント

強い組織をつくる 実践25のヒント便り

2022/11/21

部下との信頼関係は、愛と思いやりで深くなる

強い組織をつくる 実践25のヒント便り

2022/11/14

部下の可能性を広げる「良い質問」は、パワフル!

強い組織をつくる 実践25のヒント便り

2022/11/7

傾聴でより良い人間関係を築き、人生を豊かにしよう!

強い組織をつくる 実践25のヒント便り

2022/10/31

上司が傾聴することで、部下が育つ!

強い組織をつくる 実践25のヒント便り